瘤胃投喂外源乳酸菌對奶牛胃腸道活菌比例及揮發性脂肪酸濃度的影響

摘 要:試驗旨在研究外源乳酸菌對奶牛胃腸道活菌比例及揮發性脂肪酸(VFA)濃度的影響。選取4頭安裝永久性瘤胃和十二指腸瘺管的荷斯坦成年干奶牛,試驗共分3期,每期正試期7d,間隔期20d。采用自身對照試驗設計,第1期為空白對照組,第2、3期(試驗組)分別在晨飼后1h(10:00)打開瘤胃瘺管塞投喂植物乳桿菌和乳酸菌復合系的菌粉。每期試驗最后3d連續采集瘤胃液、十二指腸內容物以及直腸糞樣,檢測樣品中活細菌占總細菌的比例以及VFA濃度。結果表明:在瘤胃中,添加外源乳酸菌復合系可以提高活菌比例,但降低了VFA濃度(P<0.05);在十二指腸中,乳酸菌復合系組活菌比例高于植物乳桿菌組(P

益生菌主要是在數量或種類上補充腸道內減少或缺乏的正常微生物,恢復腸道內的微生態平衡。研究表明,添加益生菌活菌制劑可以改善瘤胃內環境以及改變瘤胃和后消化道纖維分解菌數量,可提高奶牛產奶量、乳品質及飼料轉化率,降低體細胞數等。維持瘤胃及腸道內的活菌數量是發揮消化道菌群功能的基礎和保障。流式細胞術(Flow-Cytometer,FCM)能如實區分死、活細菌,從而計算出它們的比例關系。隨著FCM的不斷完善,其廣泛應用于細菌存活率檢測。本試驗旨在探討添加外源乳酸菌對奶牛瘤胃和腸道的活細菌比例及揮發性脂肪酸(VFA)的影響,為系統深入地研究益生菌的作用機制提供依據。

1材料與方法

1.1 試驗材料

單菌植物乳桿菌為中國農業大學農學院微生物實驗室保藏日系菌株JCM-1149,分離自泡菜;復合菌由該實驗室從柳枝稷青貯料中篩選的乳酸菌復合系SGL,主要由乳桿菌屬、乳球菌屬和芽孢桿菌屬等組成,其中南特港乳桿菌屬(Lactobacillus nantensis)78.78%、植物乳桿菌屬(Lactobacillus plantarum)7.92%、美洲虎乳桿菌屬(Lactobacillus pantheris)5.27%、凝結芽孢桿菌屬(Bacillus coagulans)4.41%和乳酸乳球菌屬(Lactococcus lactis)3.31%以及其他屬0.31%。將單菌和復合菌分別加工成菌粉,經平板計數后,其有效活菌數分別為8.00×109CFU/g和8.34×109CFU/g。試驗開始時,對批次生產的乳酸菌菌粉進行活菌檢測,其中植物乳桿菌活菌比例占到89.84%,乳酸菌復合系的活菌比例高達94.78%。

1.2 試驗動物及飼糧

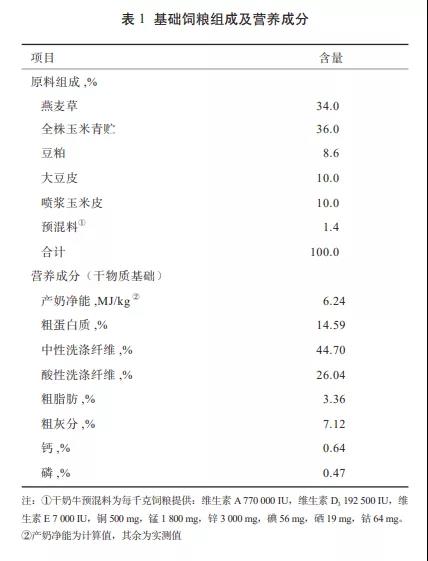

在北京市順義區中地種畜良種奶牛科技園選取4頭體況良好、體重相近的3胎荷斯坦干奶牛,安裝永久性瘤胃瘺管和十二指腸瘺管。待術后護理1個月后,動物機體恢復至正常狀態進行試驗。試驗動物基礎飼糧及營養成分見表1。

1.3 試驗設計及飼養管理

4頭瘺管牛每天09:00和21:00飼喂全混合日糧(TMR),自由采食和飲水。試驗分3期,每期正試期7d,間隔期20d。采用自身對照試驗設計,第1期為空白對照組,第2、3期(試驗組)分別在晨飼后1h(10:00)打開瘤胃瘺管塞投喂植物乳桿菌和乳酸菌復合系菌粉。試驗組連續投喂7d,每天投菌量為80g/頭,每頭牛每天飼喂活菌量分別為6.40×1011CFU和6.67×1011CFU。每期試驗最后3d連續采樣,每天08:00第1次采樣,每次間隔3h,進行24h動態采集瘤胃液、十二指腸內容物及直腸糞樣。

1.4 樣品采集

分別從安裝的瘺管中采集瘤胃液和十二指腸內容物各50mL,糞便由直腸直接取樣約5g。采集的瘤胃液用4層紗布過濾后,分裝到無菌凍存管中;十二指腸和直腸樣品直接分裝于凍存管中。3個部位的樣品分別分為2份:1份樣品采集后立即送入實驗室,按試劑盒操作說明書處理后,利用流式細胞儀測定樣品中活菌比例;另1份新鮮樣品分裝到離心管中,其中糞便樣品先溶解于水中再裝入離心管中,經3500r/min離心10min,取上清液于-20℃凍存,用于檢測VFA。

1.5 測定指標及方法

1.5.1 活菌

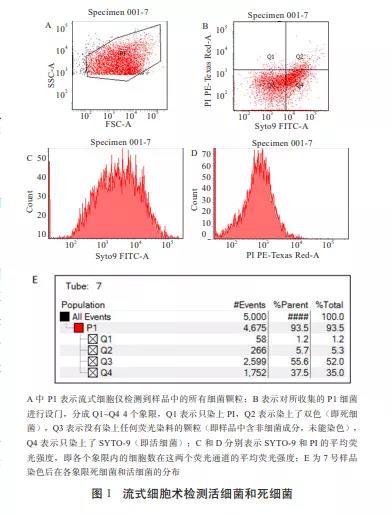

Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kit(L13152)試劑盒(英濰基(上海)貿易有限公司)由2種專染核酸染料SYTO-9和PI(碘化丙錠)組成,SYTO-9是一種能滲入完整的細胞膜的小分子,發綠色熒光;PI是僅能滲到細胞膜破損的菌體內的大分子,并可與SYTO-9競爭核酸著染位點,發紅色熒光。經此試劑盒染色后,發綠色熒光的為活細胞,發紅色熒光的為死細胞。據此,BD LSRFortessa多維高清流式細胞分析儀(美國BD公司)能在極短時間內迅速將死活細胞分辨出來,如圖1(7號樣品)。試驗操作按照試劑盒說明書進行。活菌比例為每分鐘流式細胞儀收集到的活細胞數占總細胞數的比例:

活菌比例=活菌數量/(活菌數量+死菌數量)

即:活菌比例=Q4/(Q2+Q4)

1.5.2 VFA

應用氣相色譜儀(TP-2060,北京北分天普儀器技術有限公司)參照《反芻動物營養學研究方法》測定VFA濃度。

1.6 統計分析

所有數據輸入Excel進行整理,采用SPSS 17.0統計軟件進行單因素方差分析,用LSD法對組間差異進行顯著性檢驗,P<0.05表示差異顯著結果用平均值±標準差表示。

2結論與分析

2.1 投喂外源乳酸菌對奶牛瘤胃和十二指腸中活菌比例的影響

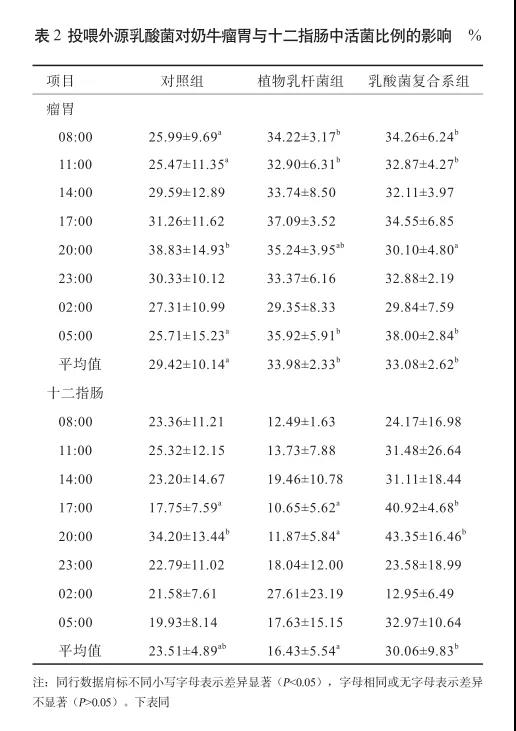

如表2所示,在瘤胃中,對照組全天活菌比例呈先升高后降低的變化規律,于晨飼后11h(20:00)出現峰值;而試驗組均無周期性變化規律;與對照組相比,試驗組在08:00、11:00、05:00時和全天平均活菌比例升高(P<0.05),而在20:00時,植物乳桿菌組活菌比例有降低趨勢,乳酸菌復合系組活菌比例則顯著降低(P<0.05)。在十二指腸中,對照組全天活菌比例無明顯周期性變化,也在20:00時出現峰值;試驗組全天活菌比例無明顯變化規律;與對照組相比,乳酸菌復合系組活菌比例在17:00升高(P<0.05),而植物乳桿菌組活菌比例在20:00時顯著降低(P<0.05),植物乳桿菌組出現峰值的時間推后到02:00時。

2.2 投喂外源乳酸菌對奶牛胃腸道VFA濃度的影響

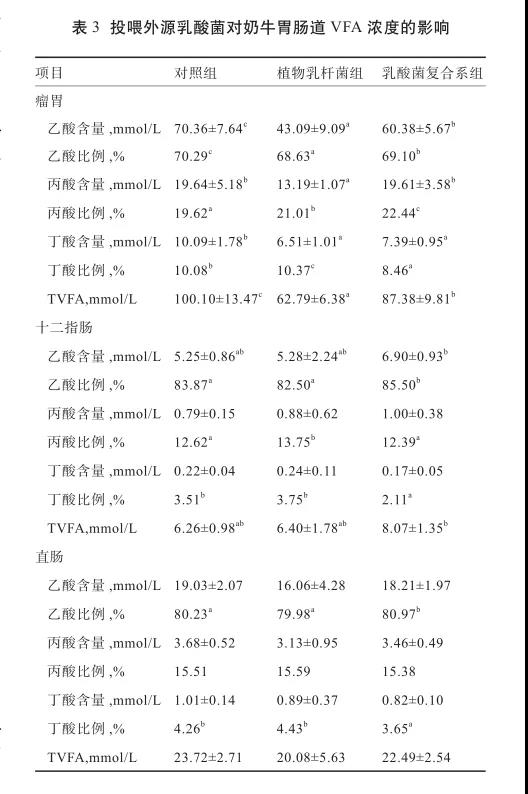

因瘤胃及腸道中異丁酸、戊酸以及異戊酸的含量很低,故本試驗中總揮發性脂肪酸(TVFA)含量只計算乙酸、丙酸和丁酸含量。奶牛胃腸道VFA濃度變化如表3所示,在瘤胃中,與對照組相比,試驗組乙酸、丁酸和TVFA濃度降低(P<0.05),植物乳桿菌組丙酸濃度也顯著降低(P

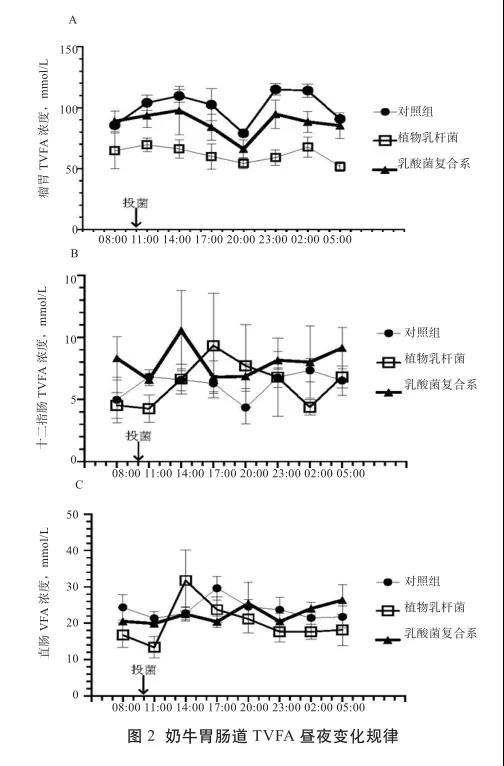

由圖2可知,在瘤胃中,各組TVFA變化規律基本一致,均在晨飼(09:00)后2~5h逐漸升高,之后逐漸下降,采食后11h(20:00)達最低值,與對照組活菌比例出現峰值的時間一致;在第2次采食(21:00)后也呈相似的周期性變化規律。在十二指腸中,對照組TVFA濃度在20:00達到最低值;乳酸菌復合系組TVFA濃度高于對照組,但未表現出明顯的周期性變化規律;植物乳桿菌組既沒有提高TVFA濃度,也未表現出周期性變化。在直腸中,對照組全天TVFA濃度也呈先升高后降低的變化趨勢,在17:00出現峰值;植物乳桿菌組在14:00出現峰值,乳酸菌復合系組變化比較平緩。

3討論

3.1 投喂外源乳酸菌對奶牛瘤胃和腸道活菌比例的影響

本試驗中,添加植物乳桿菌和乳酸菌復合系均可顯著提高瘤胃中活菌比例,但未顯著提高十二指腸中活菌比例,這與Xu等和符運勤報道一致,即飼糧中添加外源益生菌活菌制劑可以提高瘤胃細菌的數量,但未改變糞便菌群豐度和多樣性。本試驗投喂的外源乳酸菌也增加了瘤胃中活菌的比例,但對腸道細菌影響不明顯。可能外源乳酸菌本身活菌比例較高,通過優化瘤胃內主導菌群的活性,對瘤胃內環境起到積極作用。而乳酸菌在到達十二指腸時,需要通過真胃,其分泌的胃酸、溶菌酶等能夠裂解和殺滅細菌,致使到達腸道的活菌比例不足。大量體外試驗證明,益生菌在發揮益生作用時,需要突破胃酸和膽堿的屏障才能有足夠數量的活菌到達腸道。由此可見,篩選開發出具有較高耐受性,且與動物品種及生長階段高度匹配的優良菌株及其制劑,才能發揮益生菌應有的功效。

3.2 投喂外源乳酸菌對瘤胃和腸道VFA濃度的影響

本試驗中,添加植物乳桿菌和乳酸菌復合系均顯著降低了瘤胃中VFA濃度,可能是瘤胃中產生的VFA被添加的乳酸菌利用而產生乳酸,而乳酸則進一步被其他細菌利用,其具體原因有待進一步研究。

在十二指腸中,僅乳酸菌復合系組提高了乙酸和TVFA濃度,這與Giang等報道一致,在生長豬飼糧中添加益生菌可以增加腸道乳酸、乙酸含量,對丙酸和丁酸沒有影響。其原因可能與添加的乳酸菌種類有關,一般同型乳酸菌發酵后只產生乳酸,異型乳酸菌發酵后除產生乳酸外,還能產生微量乙酸、乙醇及其他短鏈脂肪酸。本試驗中,植物乳桿菌屬于同型乳酸菌,發酵后不會提升乙酸等其他有機酸濃度;而乳酸菌復合系成分較多,發酵產生的代謝產物較多。在直腸中,添加2種外源乳酸菌對VFA濃度無顯著影響,這與于卓騰等研究結果一致,將雞腸道分離出的乳酸菌研制成復合乳酸菌,從飲水中飼喂給肉仔雞,肉仔雞盲腸中VFA濃度升高,但在飼養后期各組VFA濃度無顯著差異。這可能緣于動物不同生長階段對乳酸菌的利用有差異。

由上說明,投喂外源植物乳桿菌和乳酸菌復合系對瘤胃、十二指腸和直腸VFA濃度的影響依次減弱。其原因可能是細菌在不同部位發揮的作用不同,瘤胃中的優勢菌群為一些纖維素降解菌,在腸道中則轉化為可利用糖類的微生物。

3.3 投喂外源乳酸菌的不同效果研究

在瘤胃中,乳酸菌復合系組的乙酸、丙酸和TVFA濃度顯著高于植物乳桿菌組;在十二指腸中,乳酸菌復合系組的活菌比例顯著高于植物乳桿菌組,且添加乳酸菌復合系可以顯著提高十二指腸中乙酸和TVFA濃度,說明投喂外源乳酸菌復合系優于單菌植物乳桿菌。這與董曉麗的研究結果一致,即飼喂植物乳桿菌對哺乳期犢牛瘤胃中乙酸和TVFA濃度有降低趨勢,添加植物乳桿菌與枯草芽孢桿菌的復合益生菌后TVFA濃度有升高趨勢。原因可能是本試驗乳酸菌復合系制劑中含有芽孢桿菌,而芽孢桿菌對抗胃腸道環境的耐受性強于單純的乳酸菌制劑。Rolfe等認為,復合菌效果優于單一菌,因為前者能更好地促進乳酸菌增殖,進而發揮益生功能,且益生菌之間存在組合效應。

3.4 胃腸道活菌及VFA呈一定的變化規律

反芻動物瘤胃細菌呈一定的晝夜變化規律。本試驗中,對照組瘤胃活菌比例全天呈先升高后下降的周期性變化,于晨飼后11h(20:00)出現峰值,這種波動反映了營養供給以及生理環境的變化。動物剛采食后,營養物質的大量供給引起細菌生長速度加快,到20:00時達到最高值,之后隨營養物質的消耗和瘤胃細菌的不斷發酵,瘤胃內pH、滲透壓、溫度等指標改變,最終引起細菌濃度下降。瘤胃中VFA濃度也呈一定的周期性變化。本試驗結果顯示,瘤胃中各組VFA和TVFA濃度的變化規律一致,均在飼喂后2~5h逐漸升高,之后逐漸下降,在采食后11h(20:00)達最低值。這是因為動物采食后,飼料被相應微生物降解發酵,產生大量VFA;之后VFA被分解供能,其濃度逐漸降低,瘤胃中VFA保持著邊產生、邊吸收、邊流通的動態平衡。在十二指腸中,對照組和乳酸菌復合系組全天活菌比例無明顯周期性變化,但均在20:00出現峰值;對照組TVFA濃度變化與瘤胃TVFA濃度變化規律一致,同樣在20:00到達最低值。

4結論

本研究結果表明,投喂外源植物乳桿菌和乳酸菌復合系均可顯著提高奶牛瘤胃中活菌比例,顯著降低瘤胃中VFA和TVFA濃度,對腸道消化道微生物活菌比例及VFA濃度影響有限;乳酸菌復合系的效果優于植物乳桿菌;奶牛日飼喂2次,在采食后11h可能是一個關鍵時間點,在該時間點瘤胃和十二指腸的活菌比例最高,而VFA濃度最低,說明此時瘤胃酸性環境減弱,有利于細菌存活,為生產中合理補充益生菌制劑的時間提供依據。

相關鏈接 :牛羊養殖專用復合益生菌——生態健康牛羊養殖專業益生微生物制劑產品,改善養殖環境臭味,減少發病率,提高肉品質

【視頻】原聲不使用養豬專用復合益生菌與使用豬場的區別

相關鏈接——

①.99多功能飼料發酵劑——高濃度乳酸菌為主的固態飼料發酵劑,更輕易成功、效果更好的生物飼料發酵劑,簡單好用的中草藥發酵劑

②.99多功能飼料發酵劑,酶菌結合飼料發酵劑中的佼佼者,幾項數據對比讓你信服

③.【視頻】部分發酵飼料養豬雞鴨帶給你無臭味健康無抗養殖效果

⑤.御瘟湯——防控非洲豬瘟增加自制發酵中草藥體內外運用的原生中草藥配方

⑥.動物促生長增肥原生中草藥組方——效果直觀可見,生長速度提高顯著,降低料耗提前出欄

⑦.“土味十足”原生中草藥配方——效果顯著的動物肉蛋品質改良中草藥配方,比放養更土味十足

10.豬場復產成功案例,防控非洲豬瘟運用自制發酵中草藥更易成功,不需大設施投入成本低廉

12.2020年多年生禾本科高產牧草品種推薦,亞熱帶與大棚內可四季產出,提供專業種植、加工、利用、形成生態循環一條龍服務

13.養殖場廢水(污水)最簡單的快速處理技術,達標農灌水或者變成無臭味不燒苗的液態有機肥技術

14.新建豬場用哪種模式好?新型水泡糞技術模式節約30%以上建設成本與減少70%以上糞污處理環保建設

15.豬場復養如何才能成功?推薦自制發酵中草藥組合拳模式!數百成功案例歡迎驗證

16.豬場發現疑似感染非洲豬瘟后如何快速控制下來(20余天達到滿意效果,有大量成功案例)

17.養殖場托管找廣西助農公司,無專業技術員也能夠高效益生產,總有一種模式適合你

- 上一篇:肉雞運用部分發酵飼料毛色光順漂亮,雞場臭味少極少發病,雞肉品質明顯改善 [2020-06-22]

- 下一篇:南寧市橫縣黃老板養豬采用中草藥發酵做保健保駕護航,一路錢途無憂 [2020-06-21]